Lazuliが提供するプロダクトデータは、ビジネスだけでなく、学術的にも貴重な情報です。早稲田大学 政治経済学術院の上田晃三教授は、2025年2月からLazuliの「外食AIリサーチ」のデータを物価の研究に活用し、本データが物価指数作成などの分析に有用なデータであるという結果が得られています。

消費者物価指数にはない詳細なデータを活用

——はじめに、上田先生のご経歴を教えてください。

日本銀行で14年間、マクロ経済の研究に取り組みました。なかでも「物価」は日銀の金融政策を左右する特に重要なテーマです。2013年に日本銀行を退職し、早稲田大学の教員になって以降も、金融政策に関する研究を続けています。

目に見える「財(商品)」のデータは比較的取得しやすく、例えばスーパーやコンビニのPOSデータの分析は、以前から進んでいました。しかし、目に見えない「サービス」のデータは入手が困難で、精緻な分析ができないことに課題を持っていました。解決策を探していたところ、インターネットで「外食AIリサーチ」を見つけ、Lazuliさんに打診しました。

総務省統計局が毎月発表する消費者物価指数(CPI)など、サービスの価格データは他にもあります。ただ、消費者物価指数は人気の高い品目しか扱っていません。一部の人気商品以外の品目や、中小企業や個人店の調査は十分とはいえず、必ずしも全体を代表するデータとは言えない部分がありました。

——実際に「外食AIリサーチ」のデータをご覧になって、どんな点が有用だと考えられましたか?

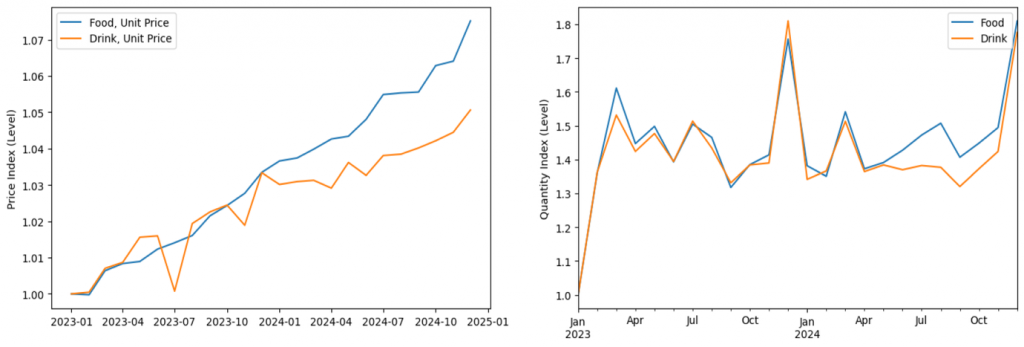

品目、1回のオーダー、テーブル、店舗、時間と詳細なレベルまで落とし込んだ上で、価格はもちろん、消費者物価指数にはない販売数量のデータも取得できます。これらを集計したうえで、物価と数量の時系列の動きを物価指数、数量指数など、指数化できることが、「外食AIリサーチ」のデータを用いた分析の特徴です。これにより詳細な分析が可能になります。例えばフードとドリンクに分けて傾向を分析したり、店舗のジャンルや価格帯ごとにデータを比較するなど、多様な指数をつくって消費の動向を可視化できます。

なお、政府の消費者物価指数と、「外食AIリサーチ」の全品目を集計した物価指数の変動は、ほぼ一致しています。統計的にバイアスが少なく、信頼できるデータだと言えます。

多様な指数の分析で見えた意外な消費行動

——「外食AIリサーチ」のデータを研究にご利用いただいて、新たな気づきはありましたか?

今回、2023年1月から2024年12月のデータを提供いただき、分析しました。

前述のように、2年間のフードとドリンクの価格変動を比べると、ドリンクの物価指数のほうが上昇が緩やかであることがわかりました。ドリンクの方が、需要が弱く、価格を上げると数量が出なくなる、といった事情が推測されます。

ジャンルごとの物価指数は、居酒屋や焼き鳥、焼き肉で大きく上昇したのに対し、イタリアンは小幅の変動に抑えられていました。価格帯ごとでは、低価格帯の店舗でより高い物価指数の上昇が見られます。

また、実質的な物価は、内容量や品質の変化に深く関わります。例えば、価格は据え置きでも、サービス提供者が内容量を減らしたり、品質を落としたりしていれば、実質的には値上げとなります。この点をどう捉えるかは、物価研究の難題のひとつです。

そこで、今回はグループあたりの支払い額をテーブル指数として分析しました。価格は同じでも内容量が減っているなら、顧客は満足するためにたくさん食べたくなります。つまり、テーブル指数は上昇するのが自然です。

「外食AIリサーチ」のデータで、品目ごとの物価指数とテーブル指数を比べると、後者がやや高い伸び率を示しました。内容量を減らすことで、見た目の価格以上に実質的な値上げが行われていることを示唆します。

もうひとつ、グループの人数ごとにテーブル指数を比較すると、おもしろいことがわかりました。12月は一年で最も飲食店の売上が上がるシーズンです。大人数の忘年会需要で顧客数が増えるためだと考えられてきましたが、理由はそれだけではありませんでした。他の月と比べてテーブル指数も高まるのですが、それは大人数のグループだけでなく、2名や1名でも同様でした。

つまり12月は顧客あたりの支出額が増えています。家族連れやカップルなども含め、クリスマスや年末年始で財布の紐がゆるみ、贅沢支出をしているものと推測できます。

タイムリーなデータと柔軟な分析を政策へ反映

——「外食AIリサーチ」で提供されるようなPOSデータを、今後どのように政策へ反映できるでしょうか?

やはり、さまざまな指数をタイムリーに作ることだと思います。消費者物価指数の発表は月に一度しかなく、しかも半月ほどのタイムラグがあります。

「外食AIデータ」なら前週のデータを入手して、ここでお話ししたように様々な角度からの分析が可能です。いち早く物価の動向を把握し、金融政策に反映させられるでしょう。

——上田先生の今後の展望やLazuliに期待することを教えてください。

今回のような取り組みは、産学連携の良い形のひとつだと考えています。企業のビジネスと、学問を通した社会基盤への貢献がうまく噛み合っています。

私自身は、関心を持ったマクロ経済研究の成果を、少しでも社会に還元したい、と考えています。今回のような知的好奇心を刺激してくれるデータを活用し、新たな研究に取り組んでいきたいですね。

———————————————————————————————-

外食AIリサーチとは

「外食AIリサーチ」は、1,500店舗以上の飲食店POSデータを統合し、整形しやすい形でご提供するサービスです。膨大な量の外食POSデータを元に、ドリンクとフードの価格および販売数、客数、客単価など、多様な軸で分析が可能。前週までのデータが反映されるため、外食のトレンドをタイムリーに把握できます。

https://lazuli.ninja/food-service/