はじめに

2025年6月26日に、株式会社SUPER STUDIOとLazuli株式会社の共催で、SYNERGY DX MEETUPが開催されました。本イベントは、参加者のDXにおける相乗効果を測ることを目的としています。

第1部では、株式会社ポーラ 代表取締役社長 小林 琢磨氏とオルビス株式会社 CDO 石川 森生氏が登壇し、「オルビスDX変革を成功に導いたポイントとは」をテーマにパネルディスカッションが行われました。

第2部では、Lazuli株式会社のエンタープライズセールスディレクター 安藤 貴男氏と、ネスレ日本株式会社 デジタル&Eコマース本部 Eコマース事業部 ECリテール開発グループEコマースチャネル営業部 キーアカウントマネジャー 岩倉 大介氏が登壇し、「データを活用した顧客設計のリアル〜ネスレ日本が目指す“チャネルレス”な顧客体験とは〜」をテーマに講演しました。

第1部:オルビスDX変革を成功に導いたポイントとは

小林氏が挑んだ“ビューティーブランド”への回帰

第1部では、オルビス社長として同社を大成長させた、現ポーラ社長の小林氏と、オルビスでCDOを担う石川氏が登壇し、オルビスのDX変革について講演いただきました。

小林氏がオルビスの社長に就任した当時、同社は顧客のLTVを高めようとするあまり、SKUは1000点を超え、台所洗剤など本筋から外れた商品まで取り扱う「総合通販」のような状態になっていたそうです。またキャンペーンと値引きに依存した売上構造となり、利益率は大きく低下していたといいます。こうした状況を踏まえ、小林氏はCI(コーポレートアイデンティティ)を刷新し、オルビスを再び「ビューティーブランド」として立て直す決断を下したと説明しました。あわせて、高還元のポイント制度を大幅に見直したといいます。ポイント還元率を約3分の1に下げた一方で、顧客離れを最小限に抑えるため、VIP層には従来の制度を非公開で継続する仕組みも導入したそうです。

収益構造と組織体制の大規模改革

小林氏は、次に収益構造と組織体制の改革に着手したと語りました。まずはじめに、高付加価値商品の販売比率を高める戦略に注力したといいます。従来の低価格商品中心の構成を見直し、リブランディングを通じて価格帯の高い商品の売上を拡大し、売上は横ばいでも利益率が大きく向上する体質へと転換を遂げたそうです。加えて、KPIの基準を「売上」から「限界利益」へと移し、無理な販促や値引きに依存しない経営を徹底しました。

一方で、改革には大きな痛みも伴ったと語りました。既存の価値観や慣習を手放すため、小林氏は柔軟な人事を断行し、結果として2年間で部長・役員クラスの主要メンバーが大きく入れ替わったそうです。混乱もあった一方で、「役職ではなく役割」に基づく再編が、次の成長フェーズへの土台となったといいます。

石川氏が現場に根づかせたDX戦略

オルビスの経営基盤が整ったタイミングで、小林氏がCDOとして招いたのが石川氏でした。石川氏は、ECやデジタルマーケティングの豊富な経験を活かし、戦略の「実行(エグゼキューション)」を担いました。参画後まず取り組んだのは、顧客セグメントごとの運用改善だったと語りました。既存顧客とリブランディング後の新規顧客を明確に分け、それぞれに合ったシナリオとKPIを設計。特に、初回購入から2回目購入への転換(F2転換率)を重視し、男性向けブランド「ミスター」での改善施策では、F2率を90日後に40%まで回復させたそうです。この成功体験を社内に共有することで、他ブランドへの横展開が進んだと石川氏は説明しました。 さらに、広告運用の内製化にも着手し、代理店依存を脱却したと説明しました。コストを年間で億単位削減しただけでなく、運用指標も向上し、現場チームの自走力を高めました。石川氏は「DXの本質はツールではなく思考にある」と語り、データを日常的に活用できる構造化・自動化の仕組みづくりの重要性を強調しました。「戦略・システム・オペレーション」の三位一体による連携こそが、変革の鍵であると締めくくりました。

第2部:データを活用した顧客設計のリアル〜ネスレ日本が目指す“チャネルレス”な顧客体験とは〜

商品データ整備の課題とLazuliのアプローチ

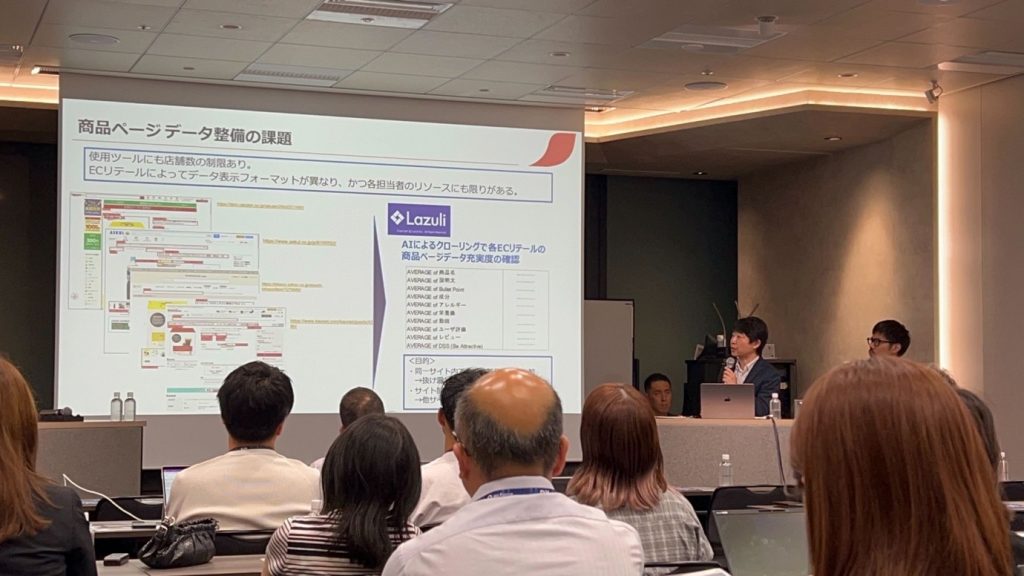

第2部のはじめに、Lazuli株式会社のエンタープライズセールスディレクター 安藤氏が登壇し、企業における商品データ管理の現状と課題について語りました。多くの現場では、基幹システム、マーケティング部門、ブランド担当など、それぞれが異なる商品マスターを持ち、情報が統合されていないのが実情と説明しました。

こうした課題に向き合うため、Lazuliは「誰もが使えるかたちで商品情報を整えること」を軸に、構造化・統合・運用支援を行っています。自社データだけでなく、レビューや競合情報など公開データも活用し、AIによる説明文の生成やタグ付けも行うなど、情報の補完と拡張にも取り組んでいます。

ネスレ日本のシームレスなブランド体験を支えるデジタルシェルフ戦略

次にネスレ日本でECリテール開発を担う岩倉氏が登壇しました。岩倉氏は、Amazonを中心とした主要チャネルでの売上最大化を推進する一方、「どの接点でも一貫したブランド体験を届けること」の重要性を強調しました。同社が掲げる「シームレスなブランド体験」は、顧客がSNS・EC・店頭など複数のチャネルをまたいで商品に触れる中で、情報の質と印象にブレがない状態を指します。チャネルごとに情報量やイメージに差があると、顧客は違和感を抱き、他ブランドへ離脱するリスクも高まると説明しました。

その実現に向けた取り組みの一つが、「デジタルシェルフマネジメント」です。EC上で顧客が接する商品ページ(トップ・検索結果・商品詳細など)を“デジタル上の棚”と捉え、情報が揃っていて魅力的かを定量的に評価・改善していくという考え方です。ネスレでは、専用ツールを用い「Available/Discoverable/Attractive」という3つの観点で各商品ページをスコア化してると岩倉氏は説明しました。在庫切れや画像不備、検索での表示順位、レビュー件数・評価などをKPIとして可視化し、改善アクションにつなげているそうです。

一方、ツールの限界も指摘されました。Amazonや楽天といった大手ECモールには対応できても、それ以外のチャネルやSKUバリエーションごとの差分までは追いきれないという課題がありました。そこで昨年、ネスレはLazuliと連携し、AIによるページクローリングを実施しました。商品名・説明文・成分などの要素を網羅的に確認し、同一ブランド内での商品情報の粒度や、サイト間での情報の非対称性を可視化しました。

さらに、Lazuliと共に取り組んだ商品説明文のA/Bテストでは、すべての対象商品で改善後(Bパターン)の方が良好な結果を示し、テキストだけでも効果が出ることが実証されました。今後はこれらの結果を踏まえ、テキストだけでなく画像・動画などの素材最適化にも取り組み、ECならではのコミュニケーション改善を進めていくと語りました。

まとめ

第1部では、ブランドの方向性を見失っていたオルビスを立て直すために、小林氏が取り組んだ構造改革と、石川氏による現場でのDX実行が紹介されました。一連の取り組みは「戦略・システム・オペレーション」が一体となった変革の実例として大きな示唆を与えてくれる内容でした。

第2部では、ネスレ日本の岩倉氏により「チャネルレスなブランド体験」の重要性と、それを支えるデジタルシェルフマネジメントの実践について紹介されました。チャネルごとに異なる商品情報の整合性を保つことが、顧客満足と購買意欲の向上につながるという視点は、多チャネル展開を行う企業にとってヒントになるのではないでしょうか。

SYNERGY DX MEETUPは、株式会社SUPER STUDIOが主催する企業の事業成長に繋がるDXの相乗効果を探求する場です。

今回のイベントでは、ポーラ、オルビス、ネスレ日本の取り組み事例をお話しいただきました。多くの企業が直面するDXの課題を乗り越えるためのヒントを得られる貴重な機会となったのではないでしょうか。